Herzlich willkommen in der Mühle „Amanda“

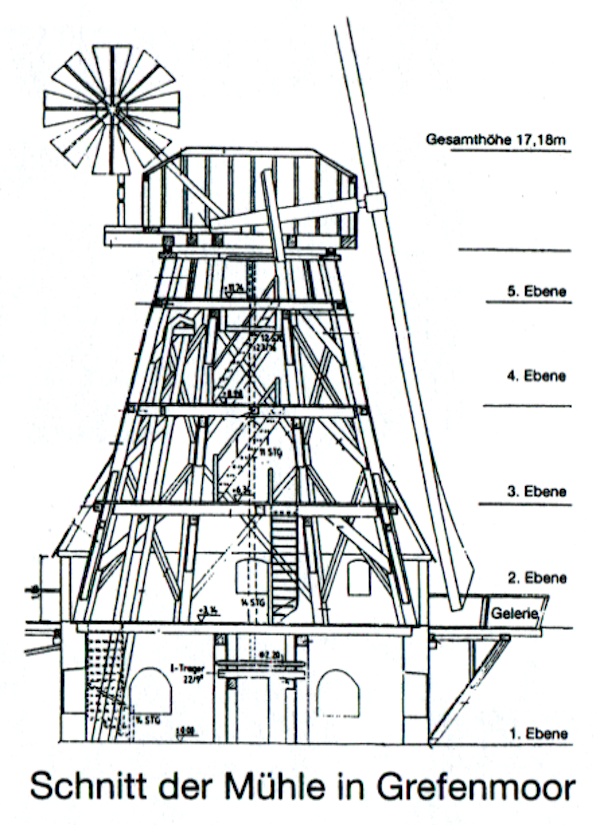

Bei dieser Mühle handelt es sich um eine Windmühle holländischer Bauart mit festem Unterbau und Achtkant mit drehbarer Kappe. Sie verfügt über zwei Mahlgänge und einen Reinigungsgang und hat vier Ebenen.

Gebaut wurde die Mühle von Hinrich Tamke aus Estorf der das Anwesen mit Bauernhof und Schenkwirtschaft 1843 von Hinrich Koch erwarb, in der Hoffnung, dass nach Ausbau der heutigen B73 ein Chausseebaum in Höhe der Schenkwirtschaft ein Schlagbaum angebracht würde und ihm die Möglichkeit zur Erhebung eines Wegegeldes gegeben sei. Leider wurde diese Hebestelle eine halbe Stunde in Richtung Stade bzw. Himmelpforten entfernt errichtet.

Um wirtschaftlich voranzukommen reifte der Entschluss eine Mühle zu bauen. Die einzige Erhöhung in dieser Gemarkung war der jetzige Standort der Mühle.

1847 stellte Tamke einen Antrag der erst nach einigen Widrigkeiten 1853 genehmigt wurde. Noch im gleichen Jahr wurde die Mühle gebaut und nahm bereits im November gleichen Jahres ihren Betrieb auf. Die Kosten der Konzession betrugen pro Mahl- u. Reinigungsgang 2 Taler, also 6 Taler im Jahr, die auch bereitwillig akzeptiert wurden. Leider brachte die Mühle dem Hinrich Tamke nicht den erwünschten Wohlstand. Noch bevor er 1874 die Mühle an Fritz Tiedemann verkaufen konnte wurde sie durch Blitzschlag eingeäschert, jedoch auch wieder aufgebaut.

Laut Chronik führte der Fritz Tiedemann einen liederlichen Lebenswandel und musste die Mühle 1893 an Meta und Robert Schultz aus Bützfleth verkaufen.

1896 brannte die Mühle nach Blitzschlag ab und wurde in der jetzigen Form wieder aufgebaut und betrieben. Dem Besitzer bracht sie jetzt den erwünschten Wohlstand. Das Korn wurde von den Bauern abgeholt und in der Mühle gemahlen. Als Lohn erhielt der Müller das sogenannte “Mattgut“ welches den 16. Teil eines Zentners entsprach und von den Bauern misstrauisch überwacht wurde.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Mahlen weniger, da viele Bauern bereits über eigene Schrotmühlen verfügten und das Korn selbst mahlten.

1945 wurde ein Elektromotor installiert und in den fünfziger Jahren wurde die Mühle nur noch zum Eigenbedarf gebraucht.

Erforderliche Erhaltungsarbeiten an der Mühle wurden bis 1993 von der Familie Schultz, der Gemeinde Düdenbüttel, dem Landkreis Stade und dem Land Niedersachsen finanziert. 1993 wurde die Mühle an Hans Rauterberg verkauft und sollte saniert und in der Bausubstanz erhalten werden. Zur Unterstützung erbat er sich die Gründung eines Heimat- u. Mühlenvereins. Auf Anregung der Gemeinde Düdenbüttel wurde ein solcher Verein gegründet, der noch 1993 seine Arbeit aufnahm.

Währen der Sanierungsarbeiten übernahm aus privaten Gründen Gert Saborowski die Mühle von Hans Rauterberg und brachte sie zum Abschluss. Die Sanierungsarbeiten gestalteten sich jedoch recht umfangreich. So mussten wegen Nassfäule größere Holzarbeiten an den Balken im Mauerwerk vorgenommen werden, der Zementfußboden in der unteren Ebene wurde entfernt und mit Ziegel ausgelegt und Mühlenturm musste im Tafelelement gerichtet werden, da er eine Neigung von 17 cm in Richtung B 73 aufwies (der schiefe Turm von Grefenmoor) und somit die Mühle nicht hätte genutzt werden können. Das bestehen gebliebene Holz musste vom Holzbockbefall befreit werden. Die geschah indem das Holz auf 100 bis 130 Grad erhitzt wurde und im Querschnitt eine Hitze von 60 Grad gemessen wurde. Der Holzbock überlebte diese Behandlung nicht.

Die Gesamtsanierungskosten beliefen sich auf ca. 1 Millionen DM.

Beschreibung der Mühle:

1. Ebene:

Bei dem rechten Mahlgang handelt es sich um einen geschlossenen Mahlgang während der linke Mahlgang ein offener Mahlgang ist.

Von unten im rechten Mahlgang sichtbar ist der „Liggerstein“ der mit 4 Schrauben befestigt ist. Mit einem Eisenhebel kann ein Mahlgang geöffnet werden.

Angetrieben wird der Mühlstein hier im unteren Teil durch das Stirnrad welches mit der Königswelle verbunden ist und 140 Zähne hat die bei der Sanierung alle einzeln angefertigt und eingebaut wurden. Die Zähne bestehen aus Weißesche. Die Königswelle hat eine Länge von 17 m und reicht bis in die oberste Ebene.

Vorne befinden sich die „Piepen“ durch die das Mahlgut aus der oberen Ebene in die Säcke gelangt.

Seitlich angebracht ist ein Elevator der das Getreide in die höher gelegenen Ebenen transportiert und ebenfalls von der Königswelle angetrieben wird. Geöffnet werden kann der Elevator in allen Ebenen.

In der Ecke befindet sich der vorgeschriebene Staubgang. Hier wird das Getreide hineingeschüttet und von Unreinheiten befreit um dann verarbeitet zu werden.

2. Ebene:

Hier befinden sich die beiden Mahlkessel. Durch den Rump, dem Trichter gelangt das Getreide über den Rüttelschuh in den Mahlkessel und wird durch die beiden Mahlsteine, dem Liggerstein und dem Looperstein gemahlen. Über die Schlucke wird das Mahlgut in die Piepen geleitet und gelangt in die Mehlsäcke. Ein Mühlstein hat ein Gewicht von 16 Zentner u. 120 cm Durchmesser. Ein Mühlstein besteht aus Lavagestein. Mühlsteinbrüche gibt es in Rheinland-Pfalz, in der Vulkaneifel.

Die Kornsäcke werden vom Sackschutz, der sich um die Königswelle befindet, vor Beschädigungen geschützt.

Befindet sich kein Getreide mehr im Rump wird eine Glocke in Tätigkeit gesetzt die dann dem Müller sagt, dass er Getreide nachfüllen muss.

Von der Galerie aus kann man die Windrose sehen, die den Drehkranz, der lose auf den Zahnkranz liegt, mit den Flügeln ständig gegen den Wind dreht. Alle Flügel werden bei zu geringem Wind mit Bretter und Plane bespannt. Sie bestanden früher aus Holz, wurden jetzt jedoch aus Metall hergestellt.

Am oberen Ende der Kette befindet sich die Bremse für die Mühlenflügel. Die Bremse zieht sich um das Kammrad und lässt dadurch ein Drehen der Flügel nicht zu.

3. Ebene:

Die dritte Ebene ist nur zur Lagerung von Getreide ausgelegt.

4. Ebene:

Ebenfalls für Lagerung. Hier kann jedoch der Aufzug betätigt werden. Dieser Aufzug dient zur Beförderung der Getreidesäcke und geht von der 1. Ebene bis in die 4. Ebene und wird ebenfalls über die Königswelle angetrieben. In der 4. Ebene endet auch der Elevator.

Drehkranz:

Im Drehkranz befindet sich der Antrieb für die Mühle. Da haben wir den in Fettstein liegenden Flügelbaum mit den Mühlenflügeln. Damit wird über das Kammrad das an der Königwelle angebrachte Kronenrad mit Königswelle angetrieben.

Die Mühle hat eine Gesamthöhe von 25 Meter